AECC-S-101 SOLVED QUESTION PAPER 2024

1. भाषा के दिव्योत्पत्ति एवं धातु सिद्धान्त को समझाइये।

भाषा के दिव्योत्पत्ति एवं धातु सिद्धांत का परिचय

भाषा की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से दिव्योत्पत्ति सिद्धांत और धातु सिद्धांत प्रमुख हैं। ये सिद्धांत भाषा के विकास और उसकी उत्पत्ति को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं।

1. दिव्योत्पत्ति सिद्धांत

अर्थ एवं परिभाषा:

दिव्योत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार, भाषा की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय शक्ति (दिव्य शक्ति) द्वारा हुई है। यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्य को भाषा का ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया है, और यह किसी मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं है।

मुख्य विचार:

भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुई, बल्कि यह एक दिव्य देन है।

यह सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है।

संस्कृत भाषा को ‘देववाणी’ माना गया है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त भाषा है।

उदाहरण:

हिन्दू धर्म के अनुसार, वेद अपौरुषेय (अमानवीय) हैं और इन्हें स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को प्रदान किया।

ईसाई मान्यता के अनुसार, बाइबिल में उल्लेख है कि ईश्वर ने आदम और हव्वा को भाषा की क्षमता दी।

महत्व एवं आलोचना:

महत्व:

यह सिद्धांत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को बल देता है।

यह भाषा को दिव्य और पवित्र मानने का आधार प्रदान करता है।

आलोचना:

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

यह भाषा के स्वाभाविक विकास और ऐतिहासिक प्रमाणों को नजरअंदाज करता है।

2. धातु सिद्धांत

अर्थ एवं परिभाषा:

धातु सिद्धांत के अनुसार, भाषा की उत्पत्ति मूल शब्दों (धातुओं) से हुई है। ये धातुएँ ही भाषा की जड़ हैं और इन्हीं से विभिन्न शब्द विकसित हुए हैं।

मुख्य विचार:

भाषा के सभी शब्द कुछ मूल धातुओं से बने हैं।

धातुएँ मूलतः ध्वनि संकेतों से उत्पन्न हुईं और समय के साथ उनका परिष्कार हुआ।

यह सिद्धांत संस्कृत व्याकरण में पाणिनि और यास्क द्वारा समर्थित है।

उदाहरण:

संस्कृत में "गम्" (जाना) धातु से गमन, गमनशील, अगम्य आदि शब्द बने हैं।

"प" धातु से पान, पीना, पानी जैसे शब्द बने हैं।

महत्व एवं आलोचना:

महत्व:

यह सिद्धांत भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का आधार प्रदान करता है।

संस्कृत व्याकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

आलोचना:

यह सिद्धांत यह नहीं स्पष्ट कर पाता कि प्रारंभिक धातुएँ कैसे बनीं।

यह ध्वनि अनुकरण से भाषा की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

दिव्योत्पत्ति सिद्धांत भाषा को एक दिव्य देन मानता है, जबकि धातु सिद्धांत भाषा को एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया का परिणाम बताता है। हालाँकि, आधुनिक भाषाविज्ञान भाषा की उत्पत्ति को एक जटिल और क्रमिक विकास प्रक्रिया मानता है, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों का योगदान हो सकता है।

2. आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व एवं कृतित्य का प्रतिपादन कीजिये।

आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

आचार्य चाणक्य (कौटिल्य या विष्णुगुप्त) प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा रचित "अर्थशास्त्र" और "नीतिशास्त्र" आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।

1. आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व

आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व अत्यंत कुशाग्र, दूरदर्शी, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी था। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और कुशल शासक निर्माता भी थे। उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(क) विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता

चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य थे।

वे वेद, पुराण, राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति के विद्वान थे।

(ख) दूरदर्शिता एवं कुशल कूटनीति

उन्होंने नंद वंश की कमजोरियों को भांप लिया और उसे समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाई।

उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए अनेक राजनीतिक और सैन्य नीतियों का निर्माण किया।

(ग) कठोर निर्णय लेने की क्षमता

उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर निर्णय लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया।

व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे नंद वंश का अंत कर दिया।

(घ) समाज सुधारक

उन्होंने प्रशासन में अनुशासन, सुशासन और न्याय को महत्व दिया।

उनके द्वारा प्रतिपादित नीतियाँ समाज को सुव्यवस्थित करने में सहायक थीं।

2. आचार्य चाणक्य का कृतित्व

आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थापना और भारत को एक संगठित शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। उनके कृतित्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

(क) चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण

चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के अत्याचारी शासकों के विरुद्ध तैयार किया।

उन्होंने चंद्रगुप्त को सैन्य, राजनीतिक और कूटनीति की शिक्षा दी।

उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया।

(ख) मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नींव

उन्होंने मौर्य शासन की नीति, कर प्रणाली, कानून व्यवस्था और सैन्य शक्ति को संगठित किया।

उन्होंने एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली (जासूसी तंत्र) विकसित की।

(ग) अर्थशास्त्र की रचना

"अर्थशास्त्र" एक महान ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, प्रशासन, कराधान, सैन्य शक्ति, न्याय प्रणाली, कृषि और व्यापार संबंधी नीतियाँ शामिल हैं।

इसमें राजा के कर्तव्यों, मंत्रीमंडल, प्रशासनिक संरचना और समाज के विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।

(घ) नीतिशास्त्र और चाणक्य नीति

"चाणक्य नीति" में उन्होंने व्यक्तिगत जीवन, नैतिकता, समाज व्यवस्था और राजनीति से जुड़ी नीतियाँ दी हैं।

यह ग्रंथ आज भी जीवन में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है।

निष्कर्ष

आचार्य चाणक्य केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और राष्ट्र निर्माता थे। उनकी नीतियाँ और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी विद्वत्ता, चतुराई और प्रशासनिक कुशलता के कारण ही मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। उनके सिद्धांत और नीतियाँ राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के लिए आज भी प्रेरणादायक हैं।

3. स्वर एवं व्यंजन वर्षों के उच्चारण स्थानों का उल्लेख कीजिये।

स्वर एवं व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान

हिंदी भाषा में वर्णों का उच्चारण विभिन्न स्थानों से होता है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है—स्वर और व्यंजन। प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करने के लिए जिह्वा, होंठ, तालू, दंत, कंठ आदि की सहायता ली जाती है।

1. स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान

स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के किया जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण स्थान निम्न प्रकार हैं—

कंठ्य (गले से उच्चारित होने वाले स्वर) – अ, आ

तालव्य (तालू से उच्चारित होने वाले स्वर) – इ, ई

ओष्ठ्य (होंठों से उच्चारित होने वाले स्वर) – उ, ऊ

मूर्धन्य (तालू के ऊपरी भाग से उच्चारित स्वर) – ऋ

दंत्य (दाँतों से उच्चारित होने वाले स्वर) – ए, ऐ

कंठोष्ठ्य (गले और होंठों से उच्चारित होने वाले स्वर) – ओ, औ

2. व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान

व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न प्रकार विभाजित किया गया है—

कंठ्य (गले से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – क, ख, ग, घ, ह

तालव्य (तालू से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – च, छ, ज, झ, य, श

मूर्धन्य (तालू के ऊपरी भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – ट, ठ, ड, ढ, ण, ष, ऋ

दंत्य (दाँतों से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – त, थ, द, ध, न

ओष्ठ्य (होंठों से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – प, फ, ब, भ, म

कंठोष्ठ्य (गले और होंठों से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – व

अनुनासिक (नाक से उच्चारित होने वाले व्यंजन) – ङ, ञ, ण, न, म

निष्कर्ष

स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण विभिन्न स्थानों से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। कंठ, तालू, होंठ, दंत और मूर्धा जैसे अंग वर्णों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. कारक प्रकरण की महत्ता का प्रतिपादन कीजिये।

कारक प्रकरण की महत्ता

परिचय

भाषा में वाक्यों की शुद्धता, स्पष्टता और सही अर्थ प्रकट करने के लिए व्याकरण के नियम आवश्यक होते हैं। इनमें 'कारक प्रकरण' महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारक वह संबंध है, जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है। यह वाक्य निर्माण में सहायक होता है और वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की भूमिका स्पष्ट करता है।

कारक प्रकरण की महत्ता

1. वाक्य की शुद्धता सुनिश्चित करना

यदि वाक्य में कारक का सही प्रयोग न हो, तो वाक्य का अर्थ गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए—

राम विद्यालय जाता है। (सही)

राम विद्यालय को जाता है। (गलत)

इस वाक्य में 'को' कारक का प्रयोग गलत है, जिससे अर्थ विकृत हो जाता है।

2. संज्ञा और क्रिया के संबंध को स्पष्ट करना

वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ कैसा संबंध है, यह कारक द्वारा निर्धारित होता है। जैसे—

मैंने किताब पढ़ी। (कर्ता कारक)

मैं किताब से जानकारी प्राप्त करता हूँ। (अधिकारण कारक)

इन वाक्यों में 'मैं' और 'किताब' के प्रयोग को कारक ही स्पष्ट करता है।

3. भाषा को व्यवस्थित बनाना

व्याकरणिक नियमों के अनुसार भाषा को व्यवस्थित करने में कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भाषा को सरल, सुबोध और प्रभावी बनाते हैं।

4. अर्थ के भेद को स्पष्ट करना

अलग-अलग कारकों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, जिससे भाषा में सूक्ष्म भेद स्पष्ट होते हैं। उदाहरण—

राम ने सीता को फूल दिया। (सम्प्रदान कारक)

राम ने सीता से फूल लिया। (अपादान कारक)

इन वाक्यों में 'को' और 'से' कारकों के प्रयोग से अर्थ भिन्न हो गया है।

5. अनुवाद और व्याकरण अध्ययन में सहायक

अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करते समय कारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही, व्याकरण अध्ययन और शिक्षण में यह विषय आवश्यक है।

निष्कर्ष

कारक प्रकरण व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भाषा को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करता है। यह वाक्यों की शुद्धता, संज्ञा-क्रिया संबंध, अर्थ की स्पष्टता और भाषा के सुचारू प्रयोग को सुनिश्चित करता है। इसलिए, हिंदी भाषा में कारक प्रकरण का विशेष महत्व है।

5. 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में लिखिए।

संस्कृत भाषा में संख्याओं के रूप लिंग के अनुसार भिन्न होते हैं। नीचे पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 1 से 10 तक की संख्याएँ दी गई हैं—

संस्कृत में 1 से 10 तक की संख्याएँ तीनों लिंगों में:

विशेष जानकारी:

5 से 10 तक की संख्याएँ सभी लिंगों में समान रहती हैं।

1 से 4 तक की संख्याएँ तीनों लिंगों में अलग-अलग रूप लेती हैं।

"द्वे" स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान होता है, लेकिन पुंलिंग में "द्वौ" होता है।

3 और 4 की संख्याएँ प्रत्येक लिंग के अनुसार भिन्न रूप धारण करती हैं।

संस्कृत संख्याओं का यह रूप व्याकरण, पाणिनीय नियमों और संस्कृत भाषा अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

1. भाषा के ध्वन्यानुकरण सिद्धान्त को परिभाषित कीजिये।

भाषा का ध्वन्यानुकरण सिद्धांत

परिभाषा:

ध्वन्यानुकरण सिद्धांत के अनुसार, भाषा की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा प्रकृति में सुनी जाने वाली विभिन्न ध्वनियों की नकल (अनुकरण) करने से हुई। प्रारंभिक मनुष्य ने पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज़, पानी की धारा, बिजली की गड़गड़ाहट आदि से प्रेरित होकर ध्वनियों का प्रयोग किया, जो धीरे-धीरे भाषा के शब्दों में परिवर्तित हो गए।

मुख्य विचार:

प्राकृतिक ध्वनियों की नकल – जैसे, 'कू-कू' (कोयल की आवाज़), 'म्याऊँ' (बिल्ली की आवाज़), 'धड़ाम' (गिरने की आवाज़)।

मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति – प्रारंभिक मनुष्य ने अपने परिवेश में सुनी गई ध्वनियों को दोहराया और संप्रेषण के लिए उनका उपयोग किया।

धीरे-धीरे भाषा का विकास – ये ध्वनियाँ समय के साथ व्यवस्थित रूप से शब्दों और भाषा के रूप में विकसित हुईं।

उदाहरण:

'घड़घड़' – बिजली की गर्जना से उत्पन्न।

'चप-चप' – पानी में चलने की ध्वनि से उत्पन्न।

'टिक-टिक' – घड़ी की आवाज़ से उत्पन्न।

महत्व एवं आलोचना:

महत्व:

यह सिद्धांत बताता है कि भाषा की उत्पत्ति का संबंध प्राकृतिक ध्वनियों से हो सकता है।

कुछ शब्द आज भी अपने ध्वन्यानुकरण रूप में विद्यमान हैं।

आलोचना:

सभी शब्दों की उत्पत्ति ध्वनियों के अनुकरण से नहीं हुई, जैसे भावनात्मक या अमूर्त शब्द (प्रेम, न्याय, सत्य)।

यह सिद्धांत भाषा की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का उपयोग अलग-अलग होता है।

निष्कर्ष:

ध्वन्यानुकरण सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। यह प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर आधारित है, लेकिन संपूर्ण भाषा-विकास की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है।

2. तिङ् प्रत्याहार में समाहित 18 प्रत्ययों को लिखिये।

तिङ् प्रत्याहार में समाहित 18 प्रत्यय

संस्कृत व्याकरण में "तिङ्" प्रत्याहार का प्रयोग धातु रूपों (क्रियाओं) में लकारों के साथ प्रयोग होने वाले प्रत्ययों के समूह के लिए किया जाता है। इसमें परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों के प्रत्यय आते हैं।

तिङ् प्रत्याहार में आने वाले 18 प्रत्यय:

1. परस्मैपदी प्रत्यय (9)

तिप् (ति)

तस् (त)

झि (अन्ति)

सिप् (सि)

थस् (थ)

थ (थ)

मिप् (मि)

वस् (व)

मस् (मः)

2. आत्मनेपदी प्रत्यय (9)

त (ते)

आताम् (आते)

झ (न्ते)

स (से)

थाम् (थे)

ध्वम् (ध्वे)

इट् (इ)

वहि (वहे)

महिङ् (महे)

निष्कर्ष

संस्कृत धातु रूपों में लकारों के अनुसार तिङ् प्रत्याहार के ये 18 प्रत्यय क्रियाओं के रूप निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें 9 प्रत्यय परस्मैपदी और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी होते हैं, जो क्रमशः कर्ता की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं के अनुसार क्रिया रूपों में प्रयुक्त होते हैं।

3. वाह्य प्रयत्न कौन-कौन है?

वाह्य प्रयत्न

संस्कृत व्याकरण और ध्वनि-विज्ञान में प्रयत्न (उच्चारण प्रयास) को दो भागों में बाँटा जाता है—

आभ्यंतर प्रयत्न (आंतरिक प्रयास)

वाह्य प्रयत्न (बाहरी प्रयास)

वाह्य प्रयत्न से तात्पर्य उन बाहरी ध्वनि-गुणों से है, जो किसी वर्ण के उच्चारण के समय मुख के विभिन्न अंगों द्वारा उत्पन्न होते हैं।

वाह्य प्रयत्न के प्रकार

वाह्य प्रयत्न पाँच प्रकार के होते हैं:

स्पर्श (संपर्क/Touch)

जब उच्चारण के समय जिह्वा या अन्य कोई उच्चारण अंग पूरी तरह से स्पर्श करता है, तो इसे स्पर्श कहा जाता है।

उदाहरण: क, प, ट आदि वर्णों में जिह्वा या होंठ पूरी तरह स्पर्श करते हैं।

घर्ष (घर्षण/Friction)

जब उच्चारण के समय दो उच्चारण अंगों के बीच आंशिक घर्षण होता है, तो इसे घर्ष कहते हैं।

उदाहरण: श, ष, स, ह जैसे वर्णों का उच्चारण करते समय घर्षण होता है।

ओष्ठ्य (होंठों का उपयोग/Labialization)

जब वर्ण के उच्चारण में होंठों की प्रमुख भूमिका होती है, तो इसे ओष्ठ्य कहा जाता है।

उदाहरण: प, फ, ब, भ, म वर्णों में होंठों का प्रयोग होता है।

नाद (ध्वनि की गूँज/Resonance)

जब उच्चारण में ध्वनि का कंपन और गूँज (resonance) उत्पन्न होता है, तो इसे नाद कहते हैं।

उदाहरण: ग, घ, ज, झ, द, ध आदि वर्णों में यह गुण पाया जाता है।

आघात (झटका या बल/Plosion)

जब उच्चारण के समय किसी वर्ण का उच्चारण अचानक झटके या बल के साथ किया जाता है, तो इसे आघात कहते हैं।

उदाहरण: ट, ठ, ड, ढ जैसे वर्णों में आघात का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है।

निष्कर्ष

वाह्य प्रयत्न उन ध्वनि-गुणों को दर्शाता है, जो वर्णों के उच्चारण के दौरान मुख, जिह्वा, होंठ, और स्वरयंत्र के बाहरी हिस्सों से संबंधित होते हैं। ये पाँच प्रयत्न— स्पर्श, घर्ष, ओष्ठ्य, नाद और आघात— किसी भी वर्ण के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. द्वितीया कारक के किन्हीं तीन सूत्रों को प्रदर्शित कीजिये।

द्वितीया कारक के तीन प्रमुख सूत्र

संस्कृत व्याकरण में द्वितीया कारक (संप्रदान कारक) का प्रयोग विशेष रूप से कर्म और लक्ष्य के लिए किया जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में द्वितीया कारक के प्रयोग को निर्धारित करने वाले कई सूत्र हैं। यहाँ तीन महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं—

1. कर्तृकरणयोः क्रियाफलस्य (२.३.२)

अर्थ: यदि किसी वाक्य में कर्तृ (कर्ता) और करण (साधन) हो तथा क्रिया का फल किसी अन्य वस्तु पर प्रभाव डालता हो, तो उस वस्तु को द्वितीया विभक्ति में रखा जाता है।

उदाहरण:

रामः फलम् खादति। (राम फल खाता है।)

सीता पुस्तकम् पठति। (सीता पुस्तक पढ़ती है।)

यहाँ "फलम्" और "पुस्तकम्" द्वितीया कारक में हैं क्योंकि वे क्रिया का फल हैं।

2. उपपदमतिङ् (२.३.८०)

अर्थ: यदि कोई धातु अ-तिङ् (अर्थात् तिङ् प्रत्यय रहित) रूप में उपपद के साथ प्रयुक्त होती है, तो उस उपपद का संबंध द्वितीया कारक से होता है।

उदाहरण:

राजानं सेवते। (राजा की सेवा करता है।)

गुरुम् नमति। (गुरु को प्रणाम करता है।)

यहाँ "राजानं" और "गुरुम्" द्वितीया कारक में हैं क्योंकि वे उपपद के रूप में क्रिया से जुड़े हैं।

3. द्वितीया च (१.४.५२)

अर्थ: यह एक सामान्य नियम है जो यह निर्दिष्ट करता है कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग वस्तु (कर्म) को दर्शाने के लिए किया जाता है।

उदाहरण:

सः गृहम् गच्छति। (वह घर जाता है।)

अहं देवदत्तं पश्यामि। (मैं देवदत्त को देखता हूँ।)

यहाँ "गृहम्" और "देवदत्तं" द्वितीया कारक में हैं क्योंकि वे क्रिया का सीधा लक्ष्य (कर्म) हैं।

निष्कर्ष

द्वितीया कारक संस्कृत व्याकरण में कर्म (Object) और लक्ष्य (Goal) को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। पाणिनि के व्याकरण में इसके लिए अनेक सूत्र दिए गए हैं, जिनमें से "कर्तृकरणयोः क्रियाफलस्य" (२.३.२), "उपपदमतिङ्" (२.३.८०) और "द्वितीया च" (१.४.५२) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

5. निम्नलिखित संख्याओं का संस्कृत अनुवाद कीजिये-

272, 89, 43250, 333

संस्कृत में संख्याओं का अनुवाद करने के लिए प्रत्येक संख्या के अंकों को उनके स्थानानुसार विभाजित करके पढ़ा जाता है।

संख्याओं का संस्कृत में अनुवाद:

272 – द्विशतिद्विसप्ततिः (द्विशतिः + द्विसप्ततिः)

89 – नवाशीतिः (नवति से एक कम)

43250 – चतुर्नवतिशतद्विसहस्रपञ्चाशत् (चतुर्नवतिशत + द्विसहस्र + पञ्चाशत्)

333 – त्रिशतत्रयस्त्रिंशत् (त्रिशत + त्रयस्त्रिंशत्)

संख्या रचना की व्याख्या:

100 = शत

200 = द्विशत

300 = त्रिशत

1000 = सहस्र

2000 = द्विसहस्र

30 = त्रिंशत

50 = पञ्चाशत

70 = सप्ततिः

90 = नवतिः

संस्कृत संख्याओं की यह पद्धति संख्याओं को संयोग और संयोजन से व्यक्त करती है।

6. गम घातु के लड् लकार एवं लूट् लकार के रूप लिखिये।

गम् धातु के लट् लकार (वर्तमान काल) एवं लुट् लकार (लृट् – भविष्यत् काल) के रूप

संस्कृत में "गम्" धातु का अर्थ "जाना" होता है। इसके रूप लट् लकार (वर्तमान काल) और लुट् लकार (आगामी भविष्यत् काल) में इस प्रकार होते हैं—

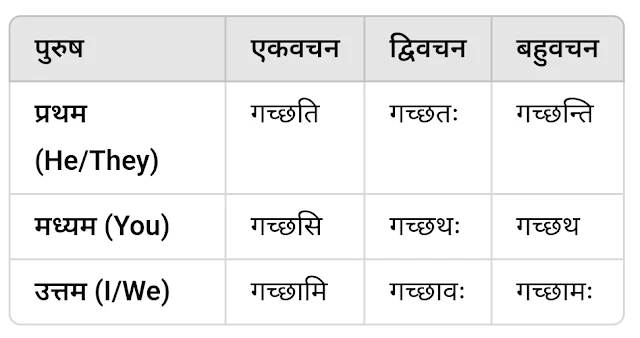

1. लट् लकार (वर्तमान काल) – गच्छति रूप

2. लुट् लकार (आगामी भविष्यत् काल) – गमिष्यति रूप

विशेष बातें:

लट् लकार (वर्तमान काल) में "गच्छ" धातुरूप प्रयुक्त होता है।

लुट् लकार (आगामी भविष्य) में "गमिष्य" धातुरूप प्रयोग होता है।

लुट् लकार का प्रयोग निकट भविष्य को दर्शाने के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष

संस्कृत में "गम्" धातु के लट् लकार में "गच्छ" रूप तथा लुट् लकार में "गमिष्य" रूप प्रयुक्त होता है। यह रूप संस्कृत व्याकरण में क्रिया रूप परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं।

7. निम्नलिखित छन्दों के लक्षणों को बत्ताइये-

वंशस्थ, स्रग्धरा

वंशस्थ और स्रग्धरा छंदों के लक्षण

संस्कृत काव्यशास्त्र में छंदों का विशेष महत्व है। वंशस्थ और स्रग्धरा छंद भी प्रमुख छंदों में गिने जाते हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं—

1. वंशस्थ छंद

लक्षण:

इस छंद में 14 वर्ण प्रति पंक्ति होते हैं।

यह चार पंक्तियों का छंद होता है।

इसका वर्ण-विन्यास नियमित होता है, और यह एक लयबद्ध प्रवाह बनाए रखता है।

इसे "वंशस्थ" नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह एक वृत्त (छंद) के रूप में वंश की भांति स्थिर रहता है।

उदाहरण:

यदि कोई श्लोक वंशस्थ छंद में रचा गया हो, तो उसकी प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण होंगे और उसमें मधुर प्रवाह होगा।

2. स्रग्धरा छंद

लक्षण:

प्रत्येक पंक्ति में 21 वर्ण होते हैं।

इस छंद में चार चरण (पंक्तियाँ) होते हैं।

यह छंद बहुत ही मधुर, सरस और मनोहर होता है।

इसे "स्रग्धरा" इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक सुंदर फूलों की माला (स्रग्) की तरह काव्य को सजाता है।

इस छंद में दीर्घ और लघु मात्राओं का विशेष संयोजन होता है।

उदाहरण:

कवि इस छंद का प्रयोग प्रशंसा, प्रेम या किसी सुंदर भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं।

संक्षेप में अंतर:

छंद वर्णों की संख्या (प्रति पंक्ति) विशेषता

वंशस्थ 14 लयबद्ध और स्थिर प्रवाह

स्रग्धरा 21 मधुर एवं काव्यगत सौंदर्य से युक्त

निष्कर्ष:

वंशस्थ छंद छोटा और सरल प्रवाह वाला छंद है, जिसका उपयोग कथा-काव्य या वर्णनात्मक शैली में किया जाता है।

स्रग्धरा छंद अपेक्षाकृत लंबा और अत्यंत लयबद्ध छंद है, जिसका प्रयोग भक्ति, स्तुति या भावनात्मक कविताओं में किया जाता है।

8. संस्कृत गद्यकाव्य के प्रमुख रचनाकारों का उल्लेख करते हुए उनके कृतियों की विशेषतायें बताइये।

संस्कृत गद्यकाव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी कृतियाँ

संस्कृत साहित्य में गद्यकाव्य (Prose Literature) एक महत्वपूर्ण विधा रही है। इसमें कथात्मक और वर्णनात्मक शैली में गद्य का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत गद्यकाव्य के प्रमुख रचनाकारों और उनकी कृतियों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. बाणभट्ट (7वीं शताब्दी)

कृतियाँ:

हर्षचरितम्

कादंबरी

विशेषताएँ:

हर्षचरितम् भारत के सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक तत्वों का सुंदर समन्वय है।

कादंबरी संस्कृत गद्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास है, जिसे विश्व का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रस, प्रकृति-चित्रण और जटिल कथानक की विशेषता है।

बाणभट्ट की भाषा अलंकृत, गंभीर और समृद्ध है।

2. दण्डी (7वीं-8वीं शताब्दी)

कृतियाँ:

दशकुमारचरितम्

काव्यादर्श

विशेषताएँ:

दशकुमारचरितम् में दस युवकों की रोमांचक कहानियाँ हैं, जिनमें राजनीति, कूटनीति, प्रेम और वीरता का मिश्रण है।

काव्यादर्श एक महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

दण्डी की भाषा सरल, प्रवाहमयी और अलंकारिक है।

3. सुबन्धु (7वीं शताब्दी)

कृतियाँ:

वासवदत्ता

विशेषताएँ:

वासवदत्ता एक प्रसिद्ध गद्यकाव्य है, जिसमें श्रृंगार रस और कल्पनाशीलता की प्रधानता है।

यह संस्कृत गद्य की सौंदर्यपूर्ण रचना मानी जाती है।

सुबन्धु की शैली संकेतों और उपमाओं से युक्त, संगीतमयी और कोमल है।

4. विष्णुशर्मा (प्राचीन काल)

कृतियाँ:

पंचतंत्र

विशेषताएँ:

पंचतंत्र नीति-कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, नैतिकता और जीवन-ज्ञान की शिक्षा दी गई है।

इसकी शैली सरल, व्यावहारिक और शिक्षाप्रद है।

यह ग्रंथ विश्व की कई भाषाओं में अनूदित हुआ है।

5. सोमदेव (11वीं शताब्दी)

कृतियाँ:

कथासरित्सागर

विशेषताएँ:

कथासरित्सागर संस्कृत का सबसे बड़ा कथाग्रंथ है, जिसमें हजारों कहानियाँ संकलित हैं।

इसमें रोमांच, चमत्कार, नीति और कल्पनाशीलता का अद्भुत संयोग है।

सोमदेव की भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है।

6. क्षेमेन्द्र (11वीं शताब्दी)

कृतियाँ:

बृहत्कथा मंजरी

देशोपदेश

विशेषताएँ:

बृहत्कथा मंजरी एक कथाग्रंथ है, जो गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आधारित है।

देशोपदेश में व्यंग्य और समाज-सुधार की झलक मिलती है।

इनकी भाषा व्यंग्यात्मक और सरल है।

निष्कर्ष

संस्कृत गद्यकाव्य के प्रमुख रचनाकारों ने अपनी कृतियों में इतिहास, रोमांस, राजनीति, नीति, और सामाजिक जीवन का सुंदर वर्णन किया है। बाणभट्ट, दण्डी और सुबन्धु ने अलंकृत गद्य लिखा, जबकि विष्णुशर्मा और सोमदेव ने सरल और शिक्षाप्रद गद्य की रचना की। ये कृतियाँ आज भी भारतीय साहित्य में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं।

.png)

%20(31).jpg)

.jpg)

.png)

%20(31).jpg)